本文

高額療養費の給付

自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

ただし、国民健康保険税を滞納されますと、支給できなくなることがあります。

対象期間は、診療日の属する月の翌月の1日から2年以内です。

※高額療養費の支給には、健康診断、予防接種、正常な妊娠・分娩、経済的理由による妊娠中絶、美容整形、差額ベッド料金、歯列矯正など、保険診療外で自費支払となる診療は適用されません。

高額療養費の簡素化について

これまでは、高額療養費に該当する場合、月ごとに申請書と領収書の写しを提出し申請手続きが必要でしたが、令和6年6月診療分からは、高額療養費に該当する月があった場合、世帯主様宛へ「国民健康保険高額療養費支給申請(手続の簡素化対象用)」(以下、申請書)を郵送します。申請書を1度ご提出いただくことで、以降の申請は不要となり、自動的に診療月の3~4か月後に登録された口座へ振込まれるようになります。

注)審査状況により、さらに期間を要する場合もあります。

申請方法について

高額療養費支給申請対象世帯へ申請書を順次送付します。ご記入の上、申請してください。なお、申請書のダウンロード、e古都なら(奈良電子自治体共同運営システム)より電子申請も可能です。

e古都ならURL:https://apply.e-tumo.jp/sango-nara-u/offer/offerList_detail?tempSeq=36113<外部リンク>

適用要件について

- 令和6年8月以降に送付する申請書を提出すること

- 国民健康保険税の滞納がないこと

同意事項について

- 医療機関に支払うべき一部負担金(以下「一部負担金」という。)の未納がないこと。また、今後一部負担金が未納となった場合は、町へ速やかに申し出ること。一部負担金について疑義が生じた場合は、必要に応じて町が医療機関に照会することに同意すること。

- 世帯主の変更や被保険者の記号番号及び振込口座に変更があった場合は、再度申請を行うこと。

- 高額療養費の支給後に、医療機関等から町への請求金額等に変更があり、返還額が発生した場合は、町へ返還すること。

- 通勤途中もしくは仕事中の負傷又は第三者の行為による負傷の場合は、その旨を町へ届け出ること。

- 無料定額診療事業を利用した場合は、その旨を町へ申し出ること。

- 同意事項に反する内容で支給を受けた場合は、支給を受けた高額療養費の返還を行うこと。

- 次の内いずれかに該当する場合、手続きの簡素化の対象とならないことを了承すること。

- 国民健康保険税の滞納が生じた場合(滞納税額へ充当)

- 指定した金融機関の口座に振込みができなくなった場合

- 申請の内容に偽りその他不正があった場合

- 上記1から3に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める場合

簡素化の解除について

以下の場合、簡素化が解除されます。再度簡素化を希望される場合には、届出が必要です。

- 国民健康保険税を滞納したとき

- 世帯主が変更になった場合

- 保険の記号番号が変更になった場合

- 指定された登録口座への振込みができなくなった場合

- 75歳到達により後期高齢者医療保険に移行した場合

その他注意事項について

- 振込先は1世帯につき、1口座登録が可能です。

- 申請書の提出以前に発生した高額療養費に該当する月がある場合も簡素化の対象とし、振込みます。(国民健康保険法110条1項により、診療を受けた月の翌月の初日から2年の時効を迎えていないものに限ります。)

- 申請書の提出以降に高額療養費が発生した場合、診療月の約3~4か月後に登録口座へ振込みます。

- 申請の簡素化を適用中は、支給がある場合は支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合は不支給決定通知は送付されません。

- 高額療養費の支給後に再審査等により支給額が減額となった場合、次回以降に発生する高額療養費を相殺します。

- 75歳到達により後期高齢者医療保険へ移行した場合は、別途後期高齢者医療保険での申請が必要となります。

- 交通事故などの第三者行為や労災、医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合は、ご連絡をお願いします。

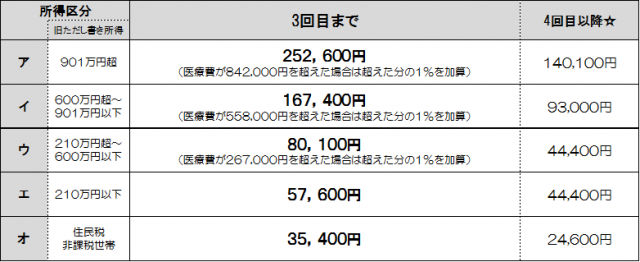

70歳未満の方の国民健康保険高額療養費自己負担限度額

過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

旧ただし書き所得とは、総所得及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得などの合計から基礎控除43万円を控除した後の金額。

合算対象基準額

自己負担額21,000円以上

計算上の注意

- 被保険者ごと(一人ずつで計算)

- 1ヶ月単位(月の1日から末日まで)

- 同じ医療機関

(同じ医療機関でも入院と外来および歯科は別々に計算) - 保険診療分が対象

(差額ベッド代、入院中の食事代などは対象外)

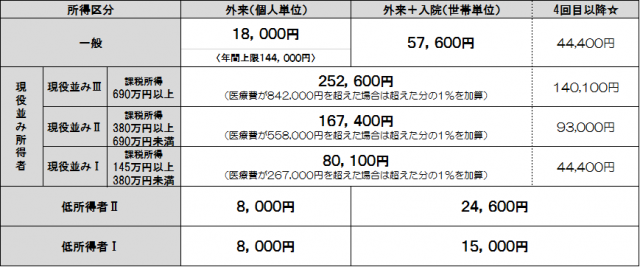

70歳以上の方の国民健康保険高額療養費自己負担限度額

過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

計算上の注意

- 外来は個人単位・外来+入院は世帯単位

- 1ヶ月単位(月の1日から末日まで)

- 医療機関・診療科は問いません

- 保険診療分が対象

(差額ベッド代、食事代などは対象外)

限度額適用認定証の交付について

国民健康保険加入の方が入院した場合、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額認定証」)を病院などの窓口に提示することにより、各医療機関の窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。(ただし、保険診療のみ)

自己負担限度額は下記のとおり所得区分によって異なりますので、現在入院中の方および入院予定の方は、あらかじめ限度額適用認定証について役場・保険課までお問い合わせください。

※マイナ保険証で病院受診される場合は、限度額適用認定証等が無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

特定疾病療養受療証の交付について

特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき、1か月10,000円(ただし、人工透析が必要な慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者は、20,000円)までとなるものです。

対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。

1.先天性血液凝固因子障害の一部

2.人工透析が必要な慢性腎不全

3.血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症